L'IA au travail : décryptage sectoriel des résistances et stratégies d'adaptation

Voici une analyse comparative des inquiétudes professionnelles liées à l'IA : entre perception des risques et réponses organisationnelles différenciées

L'adoption de l'intelligence artificielle en entreprise génère un paradoxe désormais bien documenté : elle promet des gains de productivité substantiels tout en cristallisant des craintes professionnelles inédites. Notre analyse transversale de 70+ études récentes révèle que 58% des salariés se déclarent "très" ou "assez" inquiets face à l'IA, mais cette moyenne masque des disparités sectorielles significatives qui méritent une lecture plus fine.

Cette hétérogénéité des inquiétudes n'est pas anecdotique. Elle reflète des logiques d'automatisation différenciées, des cultures organisationnelles distinctes et des rapports au risque technologique variables.

Comprendre ces nuances devient critique pour les décideurs cherchant à optimiser leurs stratégies de conduite du changement.

TL;DR

Contrairement à l'idée reçue d'une peur uniforme de l'IA au travail, chaque secteur développe des inquiétudes et des stratégies d'adaptation spécifiques.

L'industrie craint la perte d'autonomie, l'éducation la triche, les créatifs la spoliation, le journalisme la désinformation.

Ces résistances ne sont pas irrationnelles mais reflètent des logiques professionnelles légitimes.

L'enjeu pour les organisations n'est pas de les combattre mais de les comprendre pour développer des approches d'adoption sur-mesure, transformant l'expertise métier en levier d'innovation responsable plutôt qu'en obstacle au changement.

Typologie des résistances : au-delà de la simple peur du remplacement

L'analyse factorielle des inquiétudes révèle trois axes principaux, dont la prévalence varie selon les secteurs :

1. Substitution fonctionnelle : crainte d'obsolescence des compétences actuelles

2. Opacité décisionnelle : défiance envers les processus algorithmiques "boîte noire"

3. Détérioration des conditions de travail : surveillance accrue et déshumanisation

Cette segmentation permet d'identifier des profils sectoriels distincts et d'adapter les stratégies d'accompagnement.

Sortez les moustaches, on passe aux différentes verticales qui peuvent avoir des surprises avec l'arrivée de ces fameuses IA.

Industrie manufacturière : la tension entre autonomie et automatisation

40% des opérateurs redoutent la disparition de tâches routinières, tandis que 60% des dirigeants identifient la cybersécurité comme principal frein à l'adoption de l'IA. L'industrie présente un cas d'école intéressant. Contrairement aux prédictions catastrophistes sur l'automatisation massive, la préoccupation dominante n'est pas la suppression d'emplois mais la perte d'autonomie opérationnelle. Les opérateurs expérimentés craignent moins d'être remplacés que de perdre leur maîtrise technique des processus.

Cette spécificité explique le succès des approches participatives : les ateliers de co-design impliquant opérateurs et ingénieurs génèrent un taux d'adhésion 3x supérieur aux déploiements top-down. La formation aux "métiers hybrides" (maintenance prédictive, programmation collaborative) transforme l'appréhension en opportunité de montée en compétences.

Les organisations qui réussissent leur transition privilégient une gouvernance "cybersécurité by design" avec audits trimestriels, tout en maintenant un niveau d'agentivité élevé pour les opérateurs. Cette approche préserve l'expertise terrain tout en intégrant les nouveaux outils.

Transport et logistique : l'ambivalence sécuritaire

Le secteur transport révèle une ambivalence remarquable. 45% des salariés craignent la perte d'emploi, mais 73% considèrent l'IA comme un atout sécurité. Les conducteurs de poids lourds développent une relation complexe à l'IA : acceptation des systèmes d'aide à la conduite pour des raisons sécuritaires, mais rejet de l'horizon du véhicule autonome.

Cette dichotomie s'explique par la nature progressive vs. disruptive des technologies. Les gains de sécurité immédiats (réduction des accidents, optimisation des temps de repos) sont perçus positivement, tandis que l'automatisation complète représente une menace existentielle. 28% des conducteurs de poids lourds s'estiment hautement exposés à l'automatisation, avec des coûts potentiellement économisés qui atteindraient 4 milliards $ de masse salariale annuelle.

Les surveillances embarquées génèrent des préoccupations de vie privée qui nécessitent des chartes éthiques précises sur les durées de conservation et les finalités d'usage. L'enjeu réglementaire devient central pour maintenir l'acceptabilité sociale de ces technologies.

Commerce de détail : la résistance à l'automatisation frontale

65% des employés redoutent l'automatisation des caisses, avec pour principale crainte les "décisions sans supervision humaine" (35%). Le retail présente le taux d'inquiétude le plus élevé, symptomatique d'une automatisation visible par les clients. Cette exposition publique génère une pression supplémentaire sur les équipes, qui craignent autant la défaillance technique que le jugement des consommateurs.

Les enseignes qui réussissent leur transition créent des "postes d'ambassadeurs IA" - rôle hybride combinant assistance technique et relation client. Cette approche transforme les employés en "facilitateurs technologiques" plutôt qu'en victimes de l'automatisation. L'humain reste positionné sur la valeur ajoutée relationnelle et l'expertise conseil.

Journalisme : l'intégrité éditoriale face à l'automatisation

57% des journalistes anticipent des réductions d'effectifs, tandis que 80% redoutent des contenus biaisés. Le journalisme cristallise l'enjeu éthique de l'IA générative. La profession développe une résistance structurelle fondée sur la défense de l'intégrité éditoriale. Cette résistance n'est pas conservatrice mais professionnelle : elle traduit une compréhension aiguë des risques de désinformation et de manipulation.

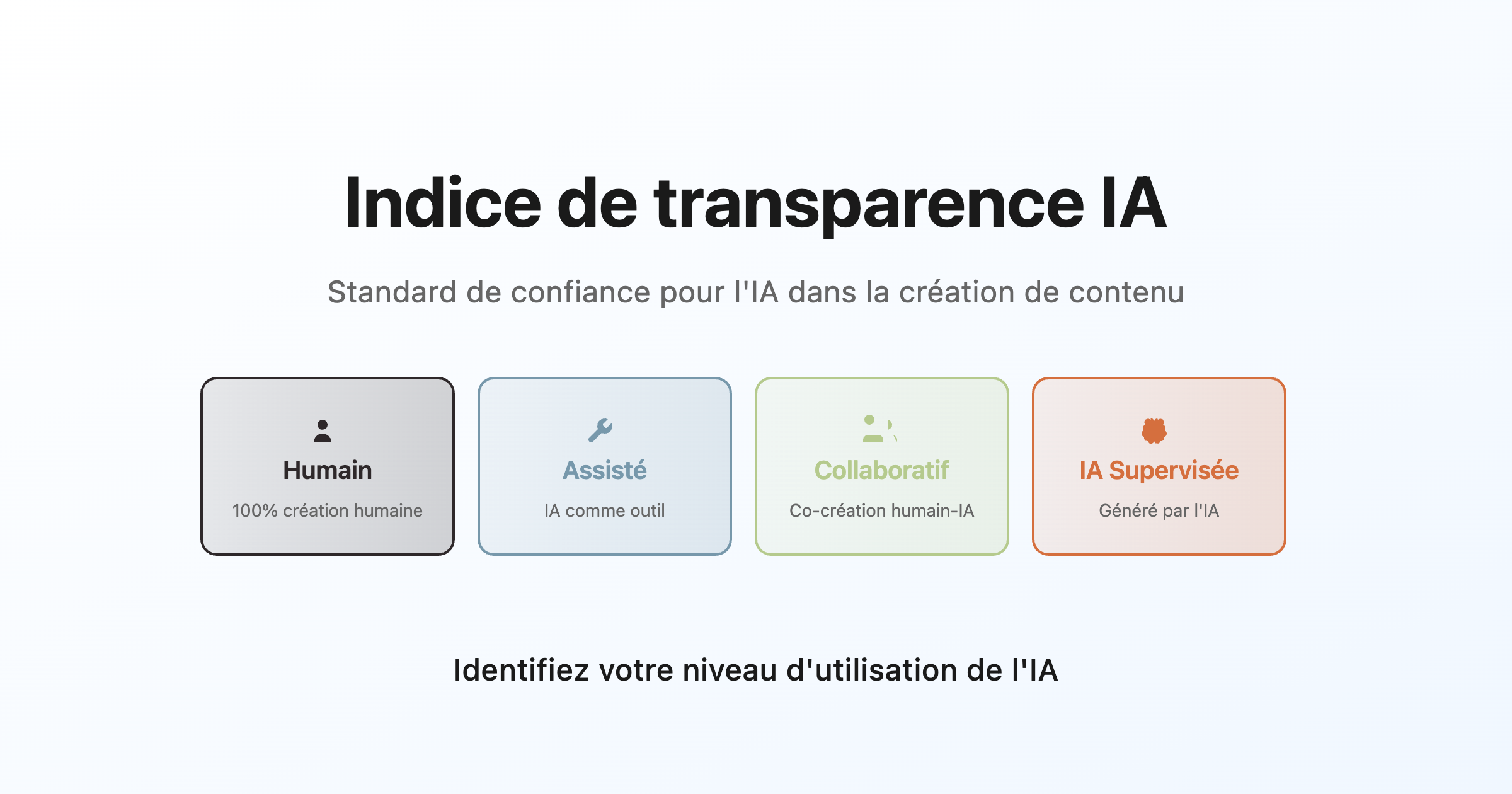

Les rédactions avant-gardistes développent des "labels de transparence" mentionnant explicitement l'usage de l'IA, et institutionnalisent les audits de biais. Cette approche transforme l'IA d'outil opaque en ressource éditoriale tracée. L'enjeu devient moins le remplacement que la complémentarité : l'IA traite l'information, l'humain la comprend et la contextualise.

D'ailleurs, à ce propos, j'ai créé une sorte de label que je propose à certains clients et médias en ligne :

Éducation : résistance pédagogique et autonomie cognitive

69% des enseignants n'utilisent pas encore l'IA et demeurent sceptiques. L'éducation présente le cas le plus complexe car elle mêle résistance professionnelle et enjeu sociétal. Les enseignants ne craignent pas seulement pour leurs emplois, mais pour l'autonomie cognitive de leurs élèves. Cette préoccupation pédagogique légitime génère une résistance d'autant plus forte qu'elle se pare d'arguments éthiques.

La peur principale reste la triche généralisée et la perte d'autonomie de l'élève. "Pourquoi apprendre si la machine fait tout ?", s'interrogent les enseignants. L'approche "flipped classroom" assistée par IA permet pourtant de repositionner l'enseignant sur la médiation humaine tout en tirant parti des capacités de personnalisation algorithmique.

Et là-dessus, j'ai du contenu comme l'article suivant qui a fait réagir quelques contacts intervenants professionnels sur LinkedIn : Peut-on encore apprendre à l'ère de ChatGPT ?

Santé : complémentarité clinique et responsabilité médico-légale

Le secteur santé développe une approche pragmatique face aux risques perçus de biais diagnostiques et de responsabilité légale. La profession médicale reconnaît le potentiel diagnostique de l'IA, mais exige une validation clinique rigoureuse. Elle impose naturellement le principe de complémentarité : aucune décision thérapeutique finale sans validation humaine.

Cette posture illustre une résistance "professionnelle positive" : elle ne rejette pas l'innovation mais en conditionne l'usage à des garde-fous déontologiques. Les comités patients pour surveiller l'équité algorithmique et les protocoles de validation ISO 13485 structurent cette adoption responsable.

Secteurs créatifs : propriété intellectuelle et innovation artistique

71% des musiciens et 56% des artistes visuels craignent une perte de revenus. Les secteurs créatifs développent la résistance la plus articulée juridiquement. Au-delà de la peur économique, ils questionnent les fondements même de la création : consentement pour l'entraînement des modèles, rémunération des œuvres sources, traçabilité des créations.

Cette résistance génère des innovations contractuelles (licences IA spécifiques) et techniques (watermarking, blockchain) qui pourraient essaimer vers d'autres secteurs. Les revendications clés portent sur le consentement explicite et la rémunération pour l'entraînement des modèles.

J'ai à ce sujet une conférence et un ensemble de contenus pour démystifier dans le concret ce qui se passe quand on met de l'IA dans les secteurs créatifs : L'IA et création : risques réels pour l'expérience créative

Secteur public : sécurité réglementaire et innovation administrative

40% des professionnels IT publics sont "très" préoccupés par la sécurité et la conformité. Le secteur public développe une approche "risk-first" : évaluation préalable des risques de sécurité, conformité RGPD, audit éthique. Cette prudence génère parfois des blocages, mais elle structure aussi des méthodologies d'adoption qui pourraient bénéficier au privé.

Budget, complexité et compétences sont identifiés comme freins majeurs. La solution passe par des feuilles de route IA + RGPD avec comité d'éthique dédié, des formations courtes en sécurité des modèles, et des plateformes de sandbox pour expérimenter sans risque.

Marketing : transformation assumée et course aux compétences

Deux tiers des marketeurs craignent l'obsolescence de leur rôle, mais paradoxalement, 85% suivent des formations accélérées en data & IA. Le secteur a compris : s'adapter ou disparaître. Les laboratoires content-IA internes se multiplient, les compétences en "prompt engineering" deviennent stratégiques.

Cette transformation assumée contraste avec les résistances d'autres secteurs. L'enjeu devient moins la protection des emplois existants que la création de nouvelles compétences et la mesure de l'impact réel des outils génératifs sur les performances business.

N'hésitez pas à jeter un oeil juste là si le sujet vous tente : Rédiger des prompts pour les IA, c'est un savoir-faire.

Analyse transversale : quatre archétypes stratégiques

L'observation des différentes réponses sectorielles révèle quatre archétypes stratégiques distincts :

- Résistance professionnelle (journalisme, santé) : défense des standards métier et de la déontologie. Ces secteurs conditionnent l'adoption à des garde-fous éthiques stricts.

- Adaptation participative (industrie) : co-construction des usages avec les équipes opérationnelles. L'expertise terrain guide l'intégration technologique.

- Transformation assumée (marketing) : course à la compétence IA et réinvention des métiers. L'innovation prime sur la préservation.

- Prudence réglementaire (secteur public) : cadrage préalable des risques et conformité. La sécurité juridique conditionne l'expérimentation.

Au-delà du déterminisme technologique

Cette analyse sectorielle révèle que les inquiétudes face à l'IA ne sont pas irrationnelles mais structurelles. Elles reflètent des logiques professionnelles, des cultures organisationnelles et des rapports au risque différenciés.

Les secteurs qui réussissent leur transition ont un point commun : ils ne subissent pas l'IA mais la négocient.

Ils développent des stratégies d'appropriation qui respectent leurs contraintes spécifiques tout en tirant parti des opportunités technologiques.

L'enjeu n'est donc pas de réduire les résistances mais de les comprendre pour mieux les accompagner. Car derrière chaque inquiétude se cache souvent une expertise métier qu'il serait dommageable d'ignorer.

Les organisations qui intègrent cette logique transforment les résistances en leviers d'innovation responsable.